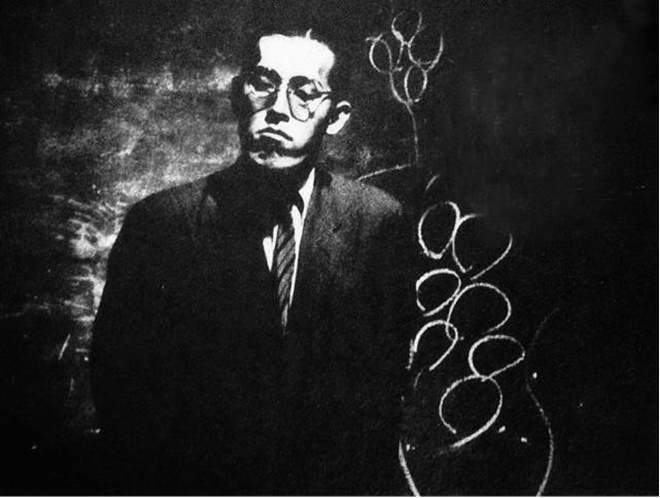

ロシア語🇷🇺マーキュロ ロシア🇷🇺に住む詩人または翻訳者。数年前にグランギニョルの事を知り興味がわいて、いろいろと文献を探していた所、このブログに行き着いたと言う。そして東京グランギニョルをイメージした映画制作し、

⬇︎この雑誌を*MUZANを発行したと言う。

雑誌やブログで東京GGについて語り、自らの想像でそれらを表現している。悪魔崇拝、ホラー、オカルト、暗黒の闇を愛する彼は、東京GGのイメージを把握しようと努力を重ねている。果たしてどこまで本物に近づくのか。

DEKADANSUは、日本語をはじめとする様々な言語から、希少な映画、マンガ、書籍を翻訳し、ロシア語圏の人々に日本のアンダーグラウンドカルチャーの最も暗く、隠された一角を紹介しています。翻訳者または資金提供者としてこのプロジェクトにご参加いただける方は、fraterra@protonmail.com までメールでご連絡ください。

*MUZANとは日本語でいう無惨

東京グランギニョルに関して出版したロシア語の本MUZAN(翻訳) 洗練された日本人の魂は、世界に類を見ない数々の美的範疇と、それ以上の芸術運動を見出してきました。おそらく、退廃的なサドマゾヒズムを掲げるフランスだけが、日本人の精神に追いつくことができたのでしょう。だからこそ、ある日、底なしの狂気の深淵から、竜の形をした島国に扉を開き、神の手が桔梗田金に触れ、こう命じたのも不思議ではありません。「あなたと飴屋法水は、東京グランギニョルを世に送り出すのだ」

グランギニョルとは? グランギニョルとは、19世紀後半にフランスで誕生した、暴力とセックスをテーマとした恐怖劇です。日本人が手に取るものは、たちまち日本独自のものとなり、その最高峰へと昇華されることは周知の事実です。

グランギニョルにも同じことが起こりました。日本人は本質的に新しいジャンルを創造し、ホラーやエログロファンによく知られる『帝都物語』や『ライチ☆光クラブ』といった傑作を生み出したのです。

日本の制服の美学、五芒星、工場の湿気、暴力、性的逸脱、そして神話的象徴主義の文脈における深遠な哲学的問い。これこそが東京グランギニョルです。ここでこれ以上詳しく説明する必要はありません。

それは、滅びゆく人間から永遠の神へと繋がる魂の一部で体験すべきものであり、無意識のうちに神へと昇華したいという願望から、私たちが創造した世界の物質的要素の中に形而上学的な聖性を求めるのです。

日本人は神と特別な関係を持っています。日本の伝統宗教である神道の哲学は、神と人間の密接な関係という教義に基づいています。神道(「神の道」)に従うことで、人は神(カミ))となります。そして、被造世界のあらゆる現象は、神話的な文脈の中で認識されます。私たちが今ここに存在する世界は、神話的なプロセスであり、私たちはその参加者です。私たちの人生は、イザナギとイザナミの出会い、スサノオの天界からの追放、アマテラスの洞窟への隠匿などと同様に、普遍的なプロセスの一部であり、さらには、まさにこれらのプロセスと密接に結びついています。この神話主義の文脈における世界の認識は、東京グランギニョルの言葉によって辿ることができます。しかしながら、神話は神々によって支配され、人間は二次的な役割に追いやられています。したがって、非人間的なものを克服して神的なものを優先することが、主要な行為として認識されます。この行為を通して、私たちは受動的な参加者ではなく、能動的な神話の創造者となるのです。

東京グランギニョルは、まさにこの超越のプロセスです。結局のところ、非人間的な方法を通してでなければ、人間を征服することは不可能でしょう。グランギニョルの形式は非人間的であるだけでなく、その論理自体が人間の精神とは異質なものを内包しています。だからこそ、グランギニョルはこれほどまでに魅惑的なのです。この観点から見ると、シェイクスピアの「この世は舞台であり、人間は皆役者である」という言葉は、驚くべき意味の次元を露わにし、象徴的解釈の無限の可能性を切り開きます。東京グランギニョルの最初の柱は、1984年の薄暗い夜に初演された演劇「マーキュロ」でした。この舞台には、東京グランギニョルを漫画の形で表現した著名な漫画家、丸尾末広が出演しました。 1985年には『ガラティア帝都物語』と『ライチ☆光クラブ』が、そして1986年には『ワルプルギス』が出版されました。TGGはアンダーグラウンド現象ですから、当然のことながら、私も『マーキュロ』の原典を求めて、湿っぽく、長らく人影もなく、光源もない地下へと足を踏み入れました。既に述べたように、TGGはアンダーグラウンド現象です。そして、もともとアンダーグラウンド現象として構想されたものは、アンダーグラウンドのままであるべきだと、私は心から信じています。人気が出ると、主流の影響を受けて劣化してしまう傾向がある。TGGの3作目となる舞台『ライチ☆光クラブ』(1985年)を「現代化」しようとした試みは、2015年に劇場リメイク版が公開されたが、その好例である。10代の残酷さを描いたダークなスリラーではなく、リメイク版は活気あふれるミュージカルへと変貌を遂げ、ターゲットはやおい好きの女子高生だった。この点において、『マーキュロ』のテキストが公開されていないのは喜ばしい。もっとも、このことが、私がここに提示する翻訳の実現に数々の困難をもたらしたとはいえ。

私が入手した資料の中には、詳細な台本の一部と、残りの部分を写真で豊かに(まあ、少なくとも下手ではない程度に)彩りを添えたリメイク版がありました。もう一つの資料は、1985年にオリジナル版の俳優たちが『マーキュロ』を基に上演した舞台の映像でした。この舞台はプロットに関する貴重な情報を提供しませんでしたが、特定の場面の描写を再構成する上で役立ちました。結局のところ、神話とは何でしょうか?それは普遍的なプロセスに関する伝説です。あなたはこの伝説の枠組みの外に留まり、受動的な観察者として現れるでしょうか?あなたは、運命に完全に依存した人間役を演じることで、この伝統の一部となるのでしょうか?神としてこの伝統の一部となるのでしょうか?後者は超越を通してのみ可能となります。

その後のシーンを通して、燃料源が実は平田が妹の平田美春のために作ったロボット人形、ガラティアであることが徐々に明らかになる。美春はダウン症で、秋彦は彼女の染色体から人形を動かす独自の製法を編み出した。秋彦は妹を守ろうとするが、その動機は健全なものと、潜在的に邪悪なものの両方に解釈できる。美春とガラティアの関係を秘密にしようと、白井一家による残忍な拷問を許す。そして最終的に、ヘルムートが特殊な装置を秋彦の頭にかぶせ、彼の生物学的本質を血まみれの粉々にし、秋彦は死亡する。劇は最終的に混沌とした流血劇で幕を閉じる。美春からガラティアを奪い去った加藤とヘルムートは、天候装置を起動させる準備を整えるが、その矢先にヘルムート一家と平田一家の間に予期せぬ再会が訪れる。美春は天候改変装置の中に自分の人形がいることに気づき、癇癪を起こす。するとガラティアは、登場人物のほぼ全員を残忍に惨殺する。ガラティアは起動するとさらに巨大な機械へと変貌することが暗示され、舞台が暗転し、轟音のような機械音、巨大な蒸気の音、そして主人公たちの叫び声が部屋を満たす。その後の展開が明らかになる中、唯一の生存者である加藤が姿を現し、彼が「新帝都」と呼ぶ場所へと観客を招き入れながら、天候改変装置を起動させ、新たな氷河期をもたらす。

最新記事 ⬇️

民族之三柱論 (05/20) https://dekadansu.blog.fc2.com/ 靴墨 (02/01) https://dekadansu.blog.fc2.com/ 狼及犬論 https://dekadansu.blog.fc2.com/page-1.html 米国が行った日本人虐殺 https://dekadansu.blog.fc2.com/page-1.html 感染としてのスラヴ族(其一) https://dekadansu.blog.fc2.com/blog-entry-9.html感染としてのスラヴ族(其二) https://dekadansu.blog.fc2.com/blog-entry-9.html人我と神我(ティアムト主義の哲学) https://dekadansu.blog.fc2.com/blog-entry-9.html

貴女の呪 https://dekadansu.blog.fc2.com/blog-entry-4.html 亜細亜主義乃宣言 https://dekadansu.blog.fc2.com/blog-entry-3.html サタン主義 https://dekadansu.blog.fc2.com/blog-entry-2.html 古墳市の伝説 https://dekadansu.blog.fc2.com/blog-entry-1.html

(音源🎶?)スヴァルテ・ロッテ (Svarte Rotte) - 鴉片窟 (opium room) https://www.nicovideo.jp/watch/sm35077820?rf=nvpc&rp=watch&ra=share&rd=x

Art gallery of Dekadansu

初演から既に死体の骨格が形成されていた。そこには、東京グランギニョルの顔であり、後にカルト的人気を博した『首都物語』の映画化で黒魔術師加藤保憲を演じたミュージシャン、嶋田久作「ラブクラフト」、劇場ポスターを描き、後に本作の挿絵も手掛けた漫画家、丸尾末広、そして少女NAこと鏨桔梗が登場する。

教師としての嶋田久作

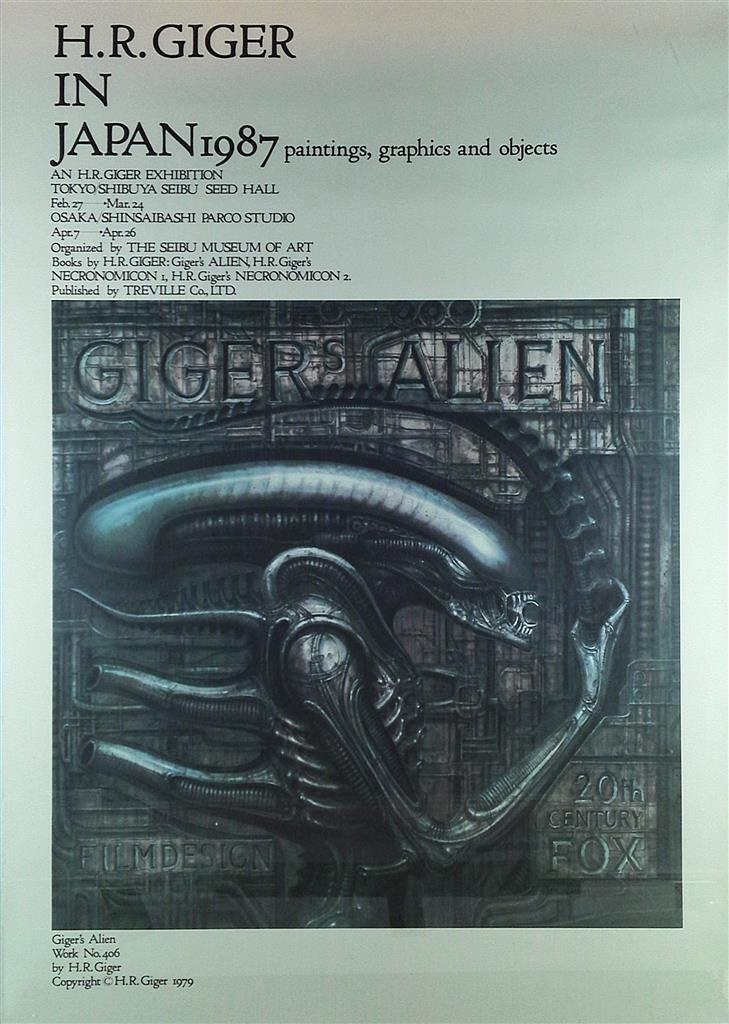

飴屋法水は、第二波アングラの甘ったるく叙情的な性質を嫌悪し、テクノフェティシズムに強く惹かれていた。無機的な多様性のために生命を否定すること、人々がシステムの歯車と化してしまう世界、そして死の勝利は、彼を魅了すると同時に恐怖も抱かせた。彼はギーガーの作品――生命に適応していないバイオメカノイド――救済と変異と退化の間で宙ぶらりんの生き物――にインスピレーションを受けた。1987年、日本ではギーガーブームが巻き起こった。東京で巨大な「陰鬱なスイス人」展が開催され、多くのアルバムが出版された。さらにギーガーは「首都史」展のためにモンスターのイメージを描き、東京の人気バーにはギーガーの名が付けられた。しかし、『マーキュロ』におけるサイコセクシャルな錯乱は、1984年には既にゼノモーフという形で現れていた。

東京グランギニョル展のポスター

飴屋は鉄と環境災害について熱く語った。『マーキュロ』のページに溢れ出た水銀は、水俣産かもしれない。(飴屋法水は1996年の映画『ラバーズラヴァー』で狂気の教授役を演じた後、芸術を諦め、環境活動家となり、2000年代になってようやく舞台に復帰した。エイズを題材にしたひどい戯曲だった)。

しかし、遠い1985年、彼は鏨桔梗に惚れ込んでいた。桔梗は初演の脚本を手掛け、東京グランギニョルの他の「子供たち」とは異質な、悲しい十代のロマン主義をそこに注ぎ込んだ。『マーキュロ』は、月と血に彩られた十代の若者たちの悪夢である。この点で、この作品はドイツ表現主義、すなわち『カリガリ博士』やホフマンの『サンドマン』を踏襲していると言える。ヴィーネの映画同様、登場人物全員が完全に狂っている。教師と生徒の三上の対決は、アポロン的対ディオニュソス的対立を装っているに過ぎない。実際には、主人公も敵役も、チェーザレとカリガリのように、狂気から織り成されている。青年は失踪した妹を探すため、新たな地へと辿り着く。彼が持っているのは、美しいレンズはあるものの役に立たない望遠鏡だけだ。しかし、街の上には巨大な月が昇っており、失ったものはきっと見つかるだろう。彼は幻覚に悩まされているが、他の生徒たちも同じように夢中になっている。大人には理解できない奇妙なものを見る者、自分のセクシュアリティに怯える者、そしてただ死にたいと願う者もいる。思春期の危機から抜け出すには二つの道があるように思える。一つは、当面は冷静な教師に頼ること、もう一つは、静脈に水銀入りのマーキュロを注入してせん妄を治療する術を身につけた教師に頼ることだ。もう一つは、放浪者で自由思想家のチンカジョンに助けを求めることだ。しかし、彼もまた(おそらくユロ・カラへのオマージュだろうが)、死にゆくシステムに取り込まれてしまう(彼の反抗の裏には、レトフの『死体性愛』が感じられる)。そして教師は、ハンバートがロリータについて語ったように、水銀についてさえ語る。

鏨桔梗と飴屋法水は、思春期の恐怖を描き出す。劇中の主人公たちはまだ大人ではないが、もはや子供でもない。世界は敵対的で非理性的であり、強くなる唯一の方法は731部隊の精神でネジを調整することであり、その過程で不要な部品が破壊される。しかし、そこに葛藤はない。『マーキュロ』における愛でさえ、病み、毒され、盾にはならず、成長と暴力から救ってくれることはない。

東京グランギニョルの最も有名な戯曲『ライチ☆光クラブ』(後に古屋兎丸によって漫画化された)では、中学生が大人の世界に宣戦布告し、その過程で同じ死の世界を、しかも縮小版で作り出していくというのは滑稽だ。残念ながら飴屋法水はそこから抜け出す道を見出せないが、彼は詩と文体について深い知識を持っている。

『マーキュロ』のロシア語版の登場は、また別の話である。この戯曲はアンダーグラウンド・ジン「Muzan」に初掲載され、基本的には原文の復元版です。

MuzaСлово переводчику Ивану Ильину:

翻訳者のイヴァン・イリインはこう語っています。

TGGはアンダーグラウンドな現象なので、原典を探すのに地下をくまなく探さなければならなかったのも無理はありません。湿っぽく、長い間人が住んでおらず、光源もない。Twitterで「マーキュロ」の台本の印刷版を持っている人に連絡を取りましたが、その人は台本を共有したがりませんでした。手元にあるものを使うしかありませんでした。そして、私の手元には、印刷版の写真が数枚と、 *ケイコ オールズ が東京グランギニョル専用のブログで紹介している詳細な再話がありました。つまり、詳細な台本の一部と、残りの部分については、写真で豊かに(まあ、少なくともあまり下手ではない)味付けされた再話があったのです。もう一つの情報源は、1985年にオリジナル劇の俳優たちが「マーキュロ」を基に上演したビデオ録画でした。この上演はプロットに関する貴重な情報を提供しませんでしたが、特定の場面の描写を再現する上で非常に役立ちました。基本的には、印刷版の写真から戯曲の冒頭部分を転載した後、ケイコ の再話を編集し、台本の形式に合わせ、より「無味乾燥」な表現にならないように修正することを自らに課しました。その過程でスペルミスを修正し、上演のビデオ録画とオリジナル公演の写真に基づいた解説を追加しました。こうして、戯曲をロシア語に翻訳しながら、同時に日本語の台本も執筆し、共同執筆者として活動しました。もちろん、戯曲全体をオリジナルのスタイルと形式に復元できたとは言えませんが、少なくとも私のバージョンは ケイコ の作品よりも完成度が高く、文学的なものになりました。たとえ台詞の不足や行動の描写不足といった欠点が見られるとしても、台本の欠陥に気づく人がいても不思議ではありません。遅かれ早かれ、戯曲の原文が私の手に渡り、翻訳を補えることを願っています。*私😆

ロシアではマーキュロをロシア語に翻訳し、音声でSNSにupしていた何を言ってるのかわからないが

途中チンカジョン、チンカジョンと

聞こえて来たので あ〜あの場面なんだなぁと

理解できました

聞きたい方はこちら私のYouTubeチャンネルからどうぞ⬇︎ この絵をクリックしてください

または⬇︎こちらがロシアからのオリジナルの音源です。

https://m.knigavuhe.org/book/merkuro/l

こうして、怪物じみて美しい「マーキュロ」は、フランケンシュタインの怪物のように生まれ変わり、ポスターを描いたデニス・モアと、スヴァルテ・ロッテの日本とクルガンの雰囲気を醸し出す熱狂的なファンチームと共に朗読したロマン・ヴォルコフの手に渡りました。お聴きください。

カテリナ ナボコフより

Любовь к резине (1996)